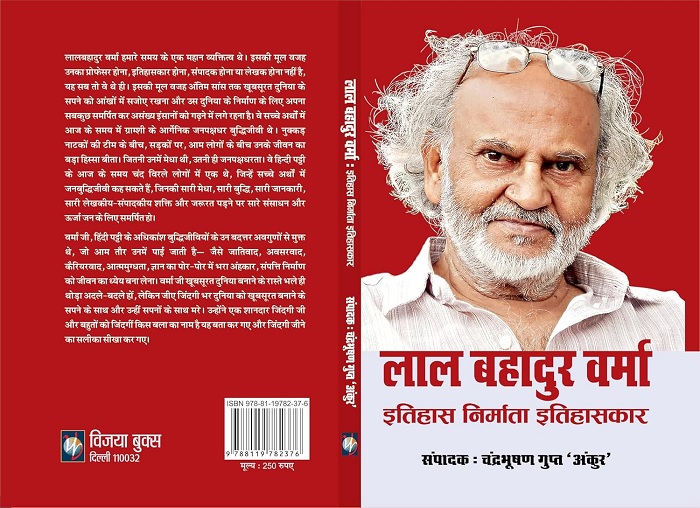

‘लाल बहादुर वर्मा : इतिहास निर्माता इतिहासकार’ अपने प्रिय इतिहासकार को याद करने वाली संस्मरणों से भरी रचनाओं का संकलन है। इसका संपादन चंद्रभूषण गुप्त ‘अंकुर’ ने किया है। संभवतः उन्हें याद करते हुए यह पहली पुस्तक है। यह एक इतिहासकार को याद करने वाली पुस्तकों के प्रचलित ढाँचे से एकदम अलग है।

यह उनके जीवन में निकट रहे लोगों के संस्मरणों का संग्रह है। इसका एक बड़ा हिस्सा उन व्यक्तिगत अनुभवों का है, जिनमें डा. लाल बहादुर वर्मा से मुलाकात के बाद लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आया। इस पुस्तक में विविध लोगों के संस्मरण शामिल हैं, जिनसे डा. वर्मा के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलू उभरकर सामने आते हैं। यह पुस्तक अपने संस्मरणों के माध्यम से उनके व्यक्तित्व को पूरी तरह प्रकट नहीं करती, लेकिन उनके व्यक्तित्व के विस्तार की झलक अवश्य देती है।

डा. चंद्रभूषण ने अपने संपादकीय में ठीक ही लिखा है: “मैं सच कहूँ तो वे सिर्फ़ मेरे शिक्षक ही नहीं थे और न ही केवल मेरी इतिहास दृष्टि को दिशा और आकार देने वाले इतिहासकार। बल्कि, एक अध्यापक कैसा होना चाहिए, इसके वे मानक थे।” डा. लाल बहादुर वर्मा को ‘मानक’ जैसे शब्दों से परिभाषित करना शायद उन्हें पसंद न होता, लेकिन इतना निश्चित है कि वे कई लोगों के लिए ‘पहले अध्यापक’ थे।

उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा भले ही बुद्ध की गतिविधियों का केंद्र रहा हो, वहाँ सामंती प्रवृत्तियों की अनगिनत परतें एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के निर्माण में हमेशा बाधा बनकर खड़ी रहीं। वहाँ के स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करना आसान नहीं था। शिक्षक और छात्र के बीच असमानता और शिक्षकों की दंड देने की प्रवृत्ति इतनी प्रबल थी कि छात्रों को स्कूल आने में डर लगता था। उनसे बात करना तो दूर की बात थी। यही स्थिति परिवारों की भी थी। अभिभावक पढ़ाई, रटने, और अच्छे अंक लाने के लिए बच्चों पर दबाव बनाते थे, और ऐसा न होने पर खेती में बैल की नाँद बाँधने की धमकी तक दे डालते थे।

ऐसे माहौल में डा. लाल बहादुर वर्मा का गोरखपुर में आना और सक्रिय होना एक बंद घर में खिड़की खोलने जैसा था। खुली हवा में साँस लेने का जो सुकून होता है, वह उनके सान्निध्य में मिलता था। वे बराबरी और संवाद के आधार पर लोगों से मिलते थे। वे समूह के साथ जीने और व्यक्तिगत सृजनात्मकता दोनों के लिए रास्ता खोलते थे। इस तरह, वे सामाजिक जीवन जीने की राह प्रशस्त करते थे। निश्चित रूप से नाटक और साहित्यिक गतिविधियाँ इस दिशा में सबसे उपयुक्त माध्यम थीं, जिन्हें उन्होंने बखूबी अंजाम दिया। लोग जुड़ते गए, और कारवाँ बनता गया। लेकिन, व्यक्तिगत सृजन के क्षणों को भी उन्होंने लोगों के साथ जीया। जो भी उनके करीब आया, उनका दोस्त बनता गया।

डा. लाल बहादुर वर्मा मूलतः गोरखपुर के ही रहने वाले थे और उनकी पढ़ाई भी यहीं हुई। वे इतिहास में शोध के लिए फ्रांस गए। वहाँ उनके शिक्षक मार्क्सवादी नहीं थे और कई बार मार्क्सवाद का खुलकर विरोध भी करते थे। लेकिन, डा. वर्मा के लिए ये सीमाएँ बाधा नहीं बनीं। वे यूरोप, विशेषकर फ्रांस को नए सिरे से समझ रहे थे, और पेरिस उनके दिल में समा गया था। जब वे भारत लौटे, तब उन्होंने जिन रास्तों पर चलना तय किया, उनमें मूल्यों से समझौता न करना सबसे आधारभूत तत्व था।

उनकी मुक्ति की संकल्पना वर्तमान की कठोर आलोचना के साथ ही बनती थी। यही वह आधारभूमि थी, जिस पर खड़े होकर वे किसी से भी बात करने में सक्षम थे, और जो भी उनसे बात करता, उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। इसकी बानगी उनके नाटकों ‘जिंदगी ने एक दिन कहा’ और ‘दीपू मरा नहीं है’ में देखी जा सकती है। एक सामान्य-सी लगने वाली घटना उनके नाटकों में पूरी व्यवस्था को उधेड़ देने वाली विराट आलोचना में बदल जाती है।

स्वदेश सिन्हा ने अपने लेख ‘एक स्वप्नदर्शी की याद’ में ठीक ही लिखा है: “गोरखपुर जैसे सामंती मूल्य-मान्यताओं वाले समाज में अगर एक प्रोफेसर सड़क पर नुक्कड़ नाटक करे, पर्चे बाँटे, छात्रों से हाथ मिलाए, तो यह उस समाज के लिए अजूबा ही होता है।” उनके इस अजूबेपन ने ही पूर्वांचल के महानगर कहे जाने वाले गोरखपुर में हलचल मचा दी। इसका असर दूरगामी था। वे जहाँ भी गए, अपने इस अनुभव को साथ ले गए।

ऐसा नहीं था कि सामंती मूल्यों और संरचनाओं वाले समाज में एक आधुनिक मूल्यों से भरे व्यक्ति की उपस्थिति से ही हलचल मच गई। उन्होंने इस दिशा में सक्रिय हस्तक्षेप किया। वे जहाँ भी गए, यथास्थिति में अपनी उपस्थिति से हलचल पैदा की। यह सिर्फ़ मूल्यों के स्तर पर हस्तक्षेप नहीं था। उनके हस्तक्षेप में उनका राजनीतिक विचार और दर्शन भी शामिल था। वे स्वयं को मार्क्सवादी कहते थे, हालाँकि अपने अंतिम समय में उन्होंने इस पर कुछ ‘पुनर्विचार’ की बात की थी, लेकिन इसका संदर्भ कहीं अधिक व्यापक था।

उनके चिंतन के केंद्र में मानवता, मनुष्यता, और व्यक्ति की अस्मिता महत्वपूर्ण थी। वे मार्क्स पर बात करते हुए मार्क्स-एंगेल्स की दोस्ती पर जोर देते थे, जिसमें व्यक्तिगत चाह की जगह पूरी मानवता केंद्र में होती थी। इसी संदर्भ में वे लेनिन और माओ के बारे में बात करते थे। वे सांस्कृतिक पहलुओं को राजनीति से अलग करके नहीं देखते थे। वे जीवन में बदलाव के संदर्भ में ही राजनीतिक संघर्षों की अर्थवत्ता तलाशते थे। इस तरह, वे जहाँ भी गए, ‘नए’ के पैरोकार बने और उसके लिए हमेशा तनकर खड़े रहे।

इस पुस्तक में अमिता शीरीं का संस्मरण “वर्मा जी को याद करना अपनी कहानी कहने जैसा है” डा. वर्मा के उस पहलू को सामने लाता है, जिसमें उनकी प्रिय छात्रा इतिहास निर्माण की कठिन राह पर निकल पड़ती है। दोनों के बीच का संवाद, अंतर्विरोधों के बावजूद, हमेशा बना रहा। स्वयं डा. वर्मा की जीवन यात्रा भी कम कठिन नहीं थी। वे बड़ी उम्मीदों के साथ इलाहाबाद बसे, फिर दिल्ली आए, और बाद में देहरादून के वासी बने। लेकिन, उन्होंने अपनी इतिहास निर्माण की संकल्पना से कभी मुँह नहीं मोड़ा। यही वह नैतिक जमीन थी, जिस पर वे अंत तक तनकर खड़े रहे और अपने चिंतन से जो भी हासिल किया, उसे खुलकर बोलने से कभी नहीं डरे।

वे इतिहास के मोर्चे पर जन-इतिहास के पैरोकार के रूप में सामने आए। वे लोकप्रिय लेखन के पक्षधर थे और इसी योगदान के लिए उन्हें प्रोफेसर के पद से नवाज़ा गया। वे लंबे समय तक इतिहास कांग्रेस और इतिहास विभाग में उस तरह सक्रिय नहीं रहे, जैसा कि वे शुरुआती दिनों में थे। वे अध्ययन को सृजनशीलता और बदलाव के साथ जोड़कर देखते थे।

वे इतिहास को इतिहास निर्माण के लक्ष्य के रूप में व्याख्यायित करते थे। इतिहास निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय हिस्सेदारी ही उन्हें समाज का अभिन्न हिस्सा बनाए रखती थी। जीवन के अंतिम क्षणों में भी वे सक्रिय रहे। वे दिल्ली में हुए ऐतिहासिक किसान आंदोलन में भागीदार बने और देहरादून में रहते हुए जेएनयू में छात्रों पर हुए हमलों के ख़िलाफ़ सभा में वक्ता के रूप में शामिल हुए।

उन्होंने इतिहास-दर्शन पर ‘इतिहास के बारे में’ नामक एक मौलिक पुस्तक लिखी, जो आज भी भारत के इतिहास लेखन के संदर्भ में अपने तरह की अनूठी पुस्तक है। उनकी ‘यूरोप का इतिहास’ छात्रों के बीच सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक है। उन्होंने कई इतिहास की पुस्तकों का अनुवाद किया और अपने प्रिय रचनाकार हावर्ड फास्ट के उपन्यासों का अनुवाद भी किया। उन्होंने ‘भंगिमा’ नामक पत्रिका निकाली, फिर ‘इतिहास-बोध’ शुरू किया। बाद के समय में उन्होंने ढेर सारी पुस्तिकाओं का प्रकाशन किया। उन्होंने दो खंडों में अपनी आत्मकथा लिखी।

दरअसल, वे विविधता से भरे व्यक्तित्व थे। यही कारण है कि शेखर पाठक ने अपने लेख ‘लाल बहादुर वर्मा: कुछ मंजिलें और अनेक खिड़कियाँ’ में लिखा है: “वे तरह-तरह के खनिजों से बने व्यक्ति थे। इतिहास और साहित्य को उनकी मुख्य खनिज चट्टानें माना जा सकता है। अपने होने को सिद्ध करने की कुछ मिश्र धातुएँ उन्होंने स्वयं बनाई थीं, जैसे प्रकृति प्रेम, पर्यावरणीय चिंता, उपभोग की अति की निरर्थकता, अध्यात्म को नए सिरे से समझना, और गांधी तथा आंबेडकर को भी। सहृदयता और प्यार बाँटने का उनका दर्शन उनकी एक अलग राह बना देता था।”

चंद्रभूषण गुप्त ‘अंकुर’ के संपादन में प्रकाशित इस पुस्तक ‘लाल बहादुर वर्मा: इतिहास निर्माता इतिहासकार’ में 26 लेखकों ने हिस्सेदारी की है। सभी के संस्मरण उनके व्यक्तित्व के अलग-अलग पहलुओं को सामने लाते हैं। इस पुस्तक में प्रसिद्ध इतिहासकार शेखर पाठक का संस्मरण एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।

डा. लाल बहादुर वर्मा का जीवन एक ऐसी नदी की तरह है, जो कभी बाढ़ में अपने ही तटों को तोड़ते हुए विशाल क्षेत्र को अपनी बाहों में ले लेती है और कभी सिमटकर अपने ही बहाव की तलहटी में समा जाती है। इतिहास, साहित्य, संस्कृति, दर्शन, राजनीति, और मानवीय रिश्तों में अस्तित्व को तलाशने वाला उनका सौंदर्यबोध-इतना कुछ है कि उसे एक साथ सामने लाना आसान नहीं है।

एक इतिहासकार के रूप में उनकी रचनाओं का मूल्यांकन अभी बाकी है। उनकी साहित्यिक सर्जना और उपन्यास लेखन पर भी अभी चर्चा नहीं हुई है। वे अपने नाटकों और उनकी तैयारियों में कई सैद्धांतिक पहलुओं को लेकर सामने आते हैं। इन प्रसंगों और संदर्भों को सामने रखकर डा. लाल बहादुर वर्मा पर और काम करने की आवश्यकता है। उम्मीद है कि उनके अत्यंत निकट रहे लोगों की ओर से इस दिशा में पहल होगी।

(अंजनी कुमार पत्रकार हैं)